cailloux n°122

des pères

Bonjour tout le monde,

Ça fait déjà 3 mois que j’ai envoyé les derniers cailloux*, j’ai pensé à plein de choses à vous partager mais je n’avais pas forcément la disponibilité pour mettre en forme ces pensées et en faire quelque chose de lisible… et puis ensuite c’est passé, alors tant pis, on fait avec ce qui est resté.

Depuis janvier j’ai lu trois livres qui ont en commun de parler de figures paternelles. Le premier c’est Patronyme de Vanessa Springora, qui explore, à partir de l’histoire de son nom de famille inventé, les vies de son père et de son grand-père paternel, après leur mort.

Puisque notre nom se révèle nous appartenir si peu, puisque, comme pour l'existence, nous ne faisons que l'emprunter, puisqu'il doit rester derrière nous, tandis que nous ne sommes que de passage, en quoi nous est-il “propre” ? Porter le nom de mon père et de mon grand-père reviendra toujours à sentir leurs deux existences me précéder, vibrer à travers moi comme à travers la peau d'un tambour. Je n'ai pas d'autre nom que le mien.

Toutes les femmes devraient le faire, à la façon de Malcolm X, puisque leurs noms sont, à l'origine, ceux de leurs propriétaires et de leurs oppresseurs. J'aurais pu faire ce choix aussi pour me démarquer de ces deux destins si lourds à porter. Mais il aurait fallu défaire les fibres de tout mon être qui sont tissées de cette histoire-là.

J'ai peut-être parcouru tout ce chemin pour choisir en conscience de conserver ce nom, sans m'aveugler sur ce qu'il dit de nous, de notre humanité.

Elle décrit son père comme un homme fantasque, autoritaire, narcissique, mythomane pour compenser tout ce qu’il vit comme des échecs. Et son grand-père comme un homme doux, qui prenait soin d’elle quand elle était enfant, qu’elle découvre avoir eu un passé trouble, pas complètement élucidé à la fin du livre ; ayant fait partie de la police allemande sous le régime Nazi, ayant menti sur ses origines pour se sauver et éviter de faire face à sa responsabilité.

*

Un perdant magnifique de Florence Seyvos met en scène Jacques, un homme qui fait penser au père de Vanessa Springora, un beau-père charmeur, imprévisible, faillible, qui tient la vie de sa femme et de ses deux belle-filles en suspens, jusqu’à ce qu’il meure, à des milliers de kilomètres d’elles.

Je possède, rangée au fond d'une boîte, une cassette audio avec une étiquette bleue. C'est Jacques qui l'a enregistrée.

L'enregistrement est très court et je le connais par cœur. Chers auditeurs de France Musique, dit Jacques, d'une voix chaude et suave, en cette journée exceptionnelle, nous sommes en direct de la maison de la culture du Havre, où une jeune pianiste, dont vous devrez retenir le nom, s'apprête à jouer pour nous une composition d'Erik Satie, Daydreaming. Mais je vois que la jeune artiste se concentre. Je me tais. Place à Erik Satie.

Suivent des notes timides au tempo incertain. J'entends l'application extrême d'Irène et sa fébrilité. À un moment, elle fait une faute, et je ressens sa déception. Elle hésite à reprendre, elle enchaîne. Et comme le morceau est très court, c'est déja fini.

J'ai conservé cette cassette à travers une dizaine de déménagements. Il m'est impossible de l'écouter.

*

Le père n’est pas la figure centrale du roman Les Pieds-Bleus de Claude Ponti, car c’est un livre à hauteur de l’enfant qu’il était, mais sa présence brutale, son emprise, sa cruauté crasse elle, est partout. Je n’ai pas conservé de passages où le père est présent d’ailleurs, parce que c’était trop, trop. Le texte oscille entre des moment de réel quand le petit Hercule se confronte à la violence du monde et des adultes et de mélancolie poétique quand on se retrouve à l’intérieur de lui, là où il se réfugie.

Cette lettre aussi, elle écrit à des gens qui sont dans le Silence-Endormi. Je le sais par la couleur des mots, la couleur de la petite voix de l'écriture détachée qui flotte dans ma tête.

Je plie la feuille doucement parce qu'il y a dans chaque mot quelque chose qui peut avoir mal, quelque chose qui peut saigner sur mes doigts et les dissoudre.

Je vois au travers de mes doigts. Je vois au travers de la lettre. Il y a l'odeur de carton verni de la valise, l'odeur de mon ours, la douceur rêche de sa fourrure durcie contre ma joue. Je me chiffonne comme une boule de papier. Je fais plein de plis à l'intérieur de moi. Je ne suis pas plus gros que le petit coin de joue qui touche mon ours.

Je ne suis plus que dans ce moment de joue, tellement petit, tellement disparu que je ne pourrais même pas avoir envie de pleurer.

C’est amusant d’ailleurs car quand j’étais enfant, deux de mes livres préférés étaient écrits par Florence Seyvos et illustrés par Claude Ponti, Pochée et La tempête. Je n’ai pas fait exprès de lire leurs romans à la suite, mais ça tombe bien comme ça.

*

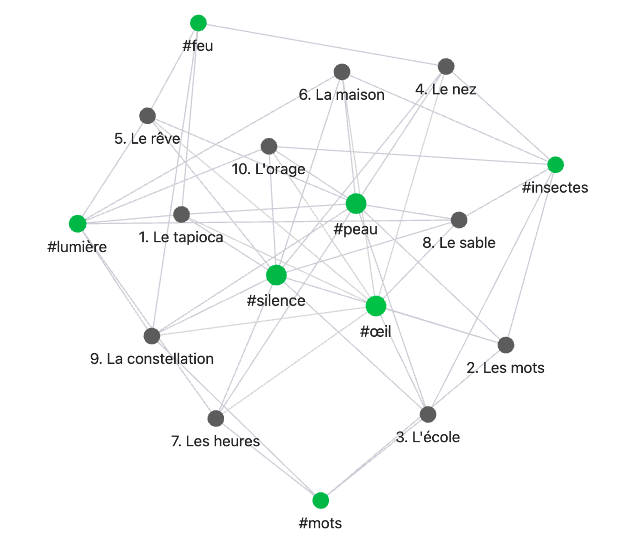

En ce moment, j’écris (presque) tous les matins, avant d’aller travailler à l’hôpital. Je nourris L’infans. Depuis septembre, les fragments épars se sont rassemblés en 10 textes qui se tiennent à peu près. Ce n’est pas fini, c’est un assemblage encore fragile et il lui faut de la matière, mais je me suis déjà amusée à répertorier les motifs qui se répètent. Certains traversent tous les textes, j’en ai repéré trois et les ai appelés #œil #silence et #peau. D’autres ne touchent que certains textes et sans doute qu’on pourrait finalement les absorber dans l’un des trois principaux. Il y en a peut-être que je n’ai pas encore détectés.

Pour le moment, ça donne ça dans Obsidian, c’est joli, je ne sais pas ce que ça raconte, mais c’est joli, c’est sans doute une manière de l’imaginer ce texte, le rendre plus réel, petit à petit.

*

Pour finir : j’ai répondu aux questions d’Anais et Chris sur notre BD La haine du poil (co-écrite avec Sara Piazza et Juliette Mancini et dessinée par Juliette) dans l’émission La Grande Mess, sur Radio Vostok. Le son n’est pas extra car j’étais au téléphone mais je crois qu’on perçoit le plus important : le contenu !